加热 3 分钟,

每平方厘米塑料餐盒释放几十亿塑料微粒

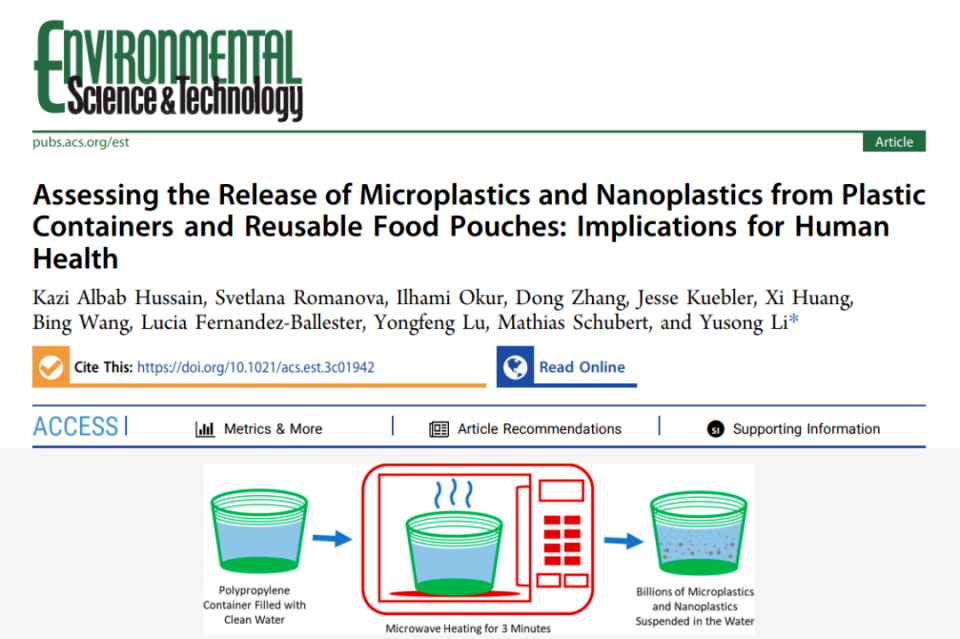

2023 年 7 月,《环境科学与技术》期刊发表了一篇关于塑料容器在不同使用场景下释放微塑料和纳米塑料的研究。研究结果发现,与冷藏或室温下使用相比,微波加热导致微塑料和纳米塑料释放到食品中的数量最高,每平方厘米容器中会释放出超过 20 亿个纳米塑料和 400 万个微塑料。[1]玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、全生物降解气泡膜专用料、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料 PLA+PBAT 改性颗粒研究人员选取了由聚丙烯和聚乙烯组成的“食品级塑料容器”,将其置于微波炉中加热 3 分钟后,对容器内液体进行分析后发现很多微塑料(直径约为 1 微米)以及更小的纳米级塑料颗粒,据估计在 1 平方厘米塑料中就会释放出 422 万个微米塑料颗粒和 21.1 亿个纳米塑料颗粒。按普通90杯,约400平方厘米计算,每个杯子要释放16.88亿个微米塑料颗粒和8440亿个纳米塑料颗粒。研究人员还发现,如果将塑料容器用于液体,包括水、牛奶等的加热时,所产生的微米塑料颗粒数量最多;如果只是将其用于食品或饮料的冷藏存储,则其释放出来的微米塑料会少得多。玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、全生物降解气泡膜专用料、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料 PLA+PBAT 改性颗粒所以,如果大家日常在使用微波炉加热食物时,最好不要用塑料容器。

首都医科大学附属北京安贞医院杨秀滨教授、华琨等在《环境科学与技术》期刊发表了论文《心脏手术患者体内各种微塑料的检测》。该研究团队总结道,体内器官中检测到微塑料的存在令人担忧,这些微塑料与癌症、心脏病、痴呆症和生育问题有关联,可能影响红细胞输送氧气的能力。现在,还需要更多的研究来充分了解微塑料对人类心血管系统以及心脏手术后预后的影响。(塑料造成的炎症反应)

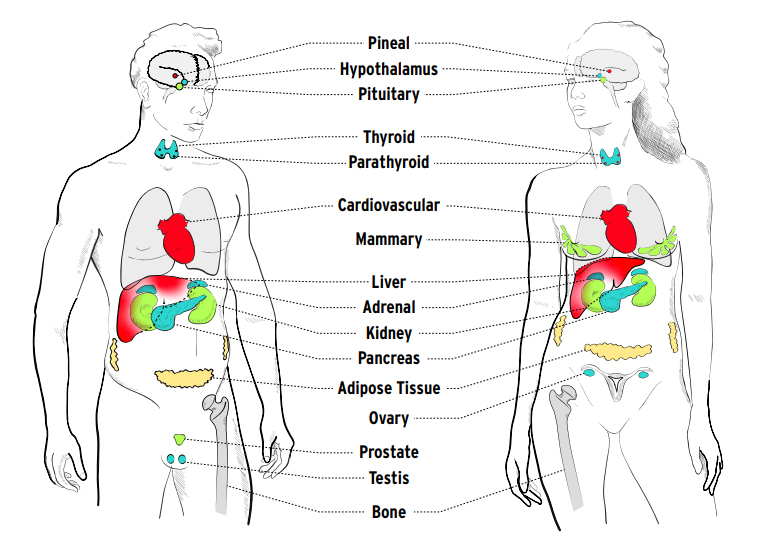

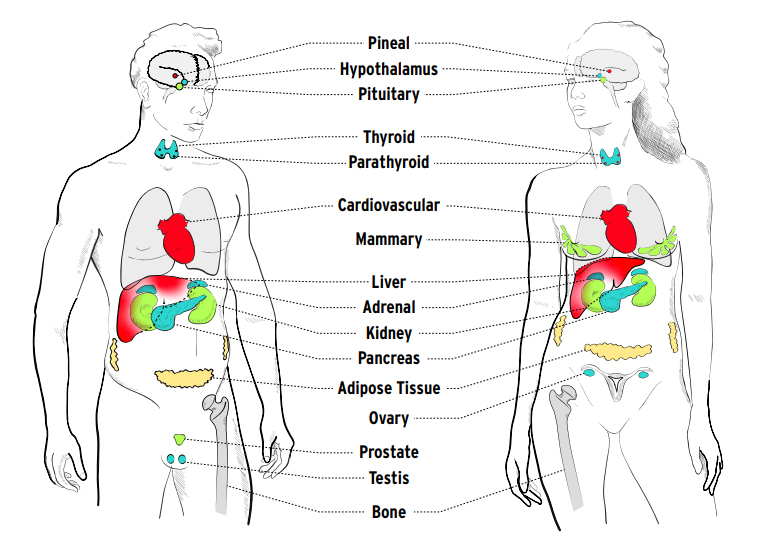

美国内分泌协会(Endocrine Society)和国际消除持久性有机污染物网络(IPEN)在2017年发表过名为《塑料、内分泌干扰物和健康》(PLASTICS, EDCs & HEALTH)的报告,就总结了塑料制品中常见的7类内分泌干扰物的接触途径,还有它们的健康危害。

塑料生产过程中,许多内分泌干扰物(EDCs,一类外源性干扰内分泌系统及器官的化学物质,如双酚类、烷基酚类等),常被用作添加剂,从而让它们具备某些特性,比如颜色或柔韧性;此外,在塑料生产或循环再利用过程中,也可能被内分泌干扰物污染,如苯乙烯、二噁英等。

玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、全生物降解气泡膜专用料、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料 PLA+PBAT 改性颗粒

塑料中含有的内分泌干扰物,可以渗入食物、水和环境,并通过食物、呼吸、皮肤接触进入人体,对内分泌系统及器官产生危害,影响肾脏、肝脏和甲状腺功能,增加癌症、糖尿病、代谢紊乱、神经系统疾病及炎症风险,甚至有可能导致男性和女性生殖发育改变、不育以及生殖细胞改变。

▲人体主要的内分泌相关器官,男性(左)和女性(右)。自上而下分别为:松果体、下丘脑、脑垂体、甲状腺、甲状旁腺、心血管、乳腺、肝脏、肾上腺、肾脏、胰腺、脂肪组织、卵巢、前列腺、睾丸和骨骼(图片来源:参考资料[1])

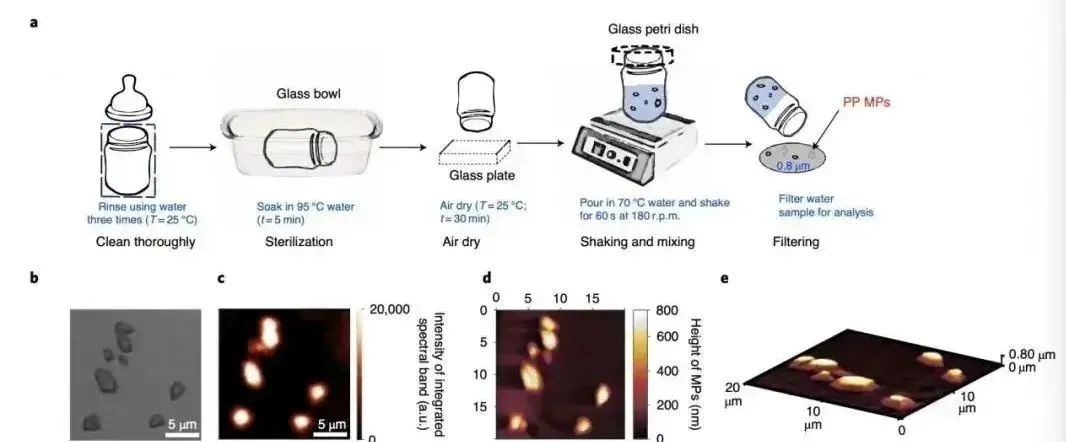

作为我们个人,减少微塑料进入体内的风险,生活中这几件事要少做!虽然很多号称“食品级”的塑料器皿,但在微波炉的加热条件下依然会释放塑料颗粒。如果不得不用时,要正确使用塑料制品,不要把食物或饮料放在塑料容器中加热,也不要把塑料制品放入洗碗机中清洗。为了减少奶瓶释放的塑料微粒,建议:先用玻璃容器调制宝宝的奶粉,等奶冷却后再装进塑料奶瓶里;奶瓶消毒后,用非塑料水壶中煮沸过的冷水冲洗奶瓶,这样能洗去消毒过程中释放的塑料微粒。玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、全生物降解气泡膜专用料、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料 PLA+PBAT 改性颗粒

上述研究中也指出,相对微波炉加热塑料器皿来说,用塑料器皿盛放食物或冷藏食物塑料颗粒释放要少很多,但也还存在释放的情况。尽量少用一次性塑料杯、塑料水杯,以及塑料吸管等,都能减少微塑料进入人体的风险。可能的话,用玻璃或者不锈钢制品来代替塑料制品(注意,披萨盒等纸质包装盒、铝制的罐头等,内衬仍然可能有双酚A)。

外出就餐或点外卖等尽量少用一次性塑料餐具、打包盒,我们外出吃饭可以带一个玻璃、金属材质的保鲜盒或饭盒,避免加热的食物和塑料制品接触。5. 经常定期吸尘(而不是清扫)能减少室内的塑料微粒水平

为了减少家里灰尘里中的塑料微粒,建议:经常定期吸尘(而不是清扫)能减少室内的塑料微粒水平,有条件的家庭可以购买电子真空吸尘器进行清洁;衣服、地毯和家具最好选择天然纤维(棉、麻、丝、毛等),而不是合成纤维,这样可以减少室内微塑料的脱落。

玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、全生物降解气泡膜专用料、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料 PLA+PBAT 改性颗粒

塑料瓶、塑料袋,别乱扔,垃圾分类放到指定的垃圾桶里,减少对环境的污染,避免微塑料通过食物链进入人体。

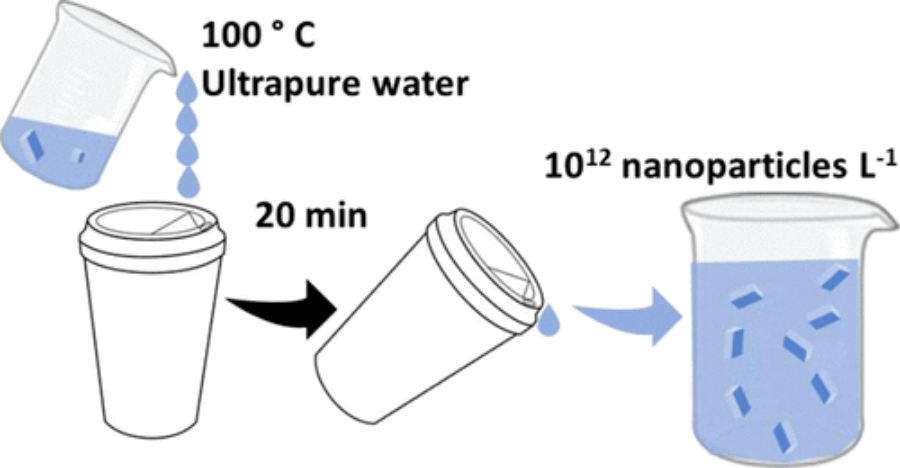

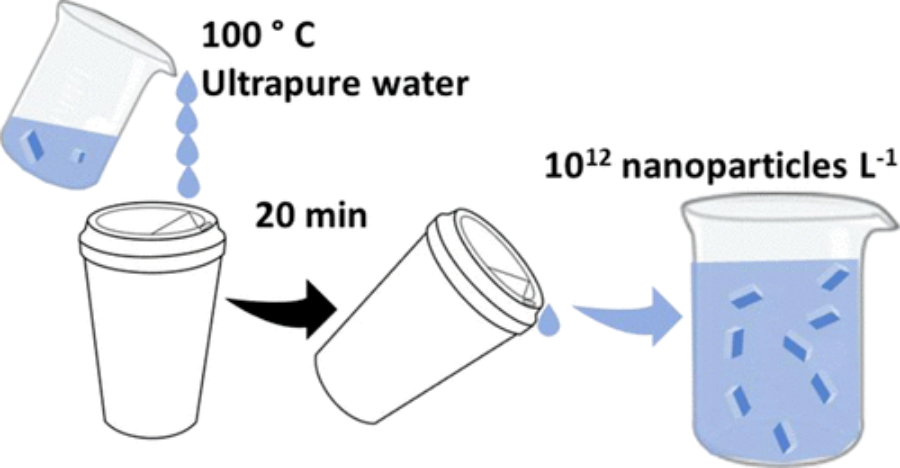

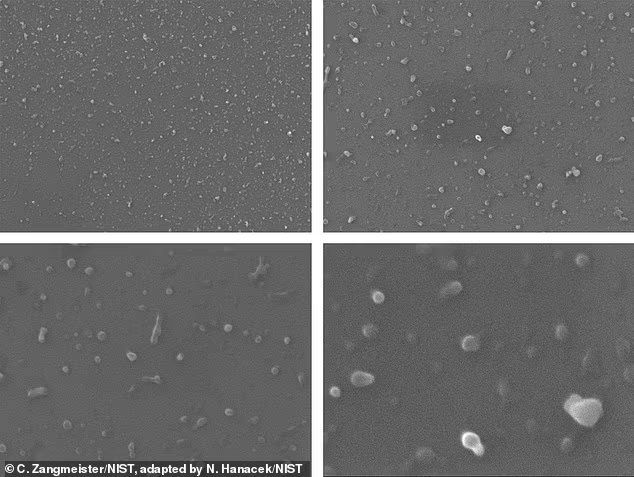

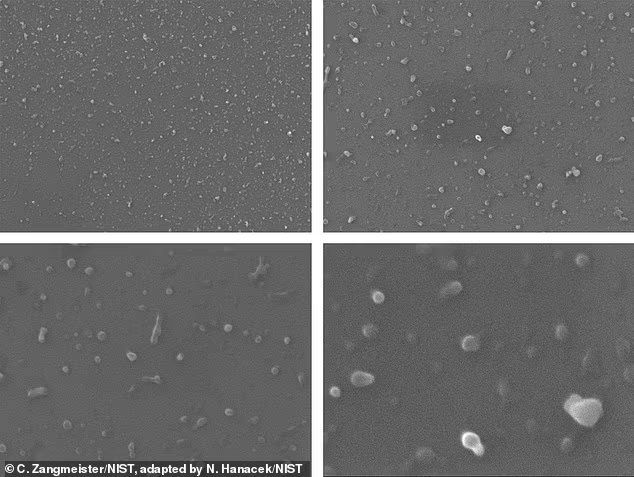

来自美国国家标准与技术研究院(NIST)的化学家Christopher Zangmeister团队开展的一项新研究,以食品级尼龙袋和低密度聚乙烯(LDPE)成分的产品作为样本,探究微塑料的来源及释放情况。事实上,以这两种成分为主的塑料用品在日常生活中很普遍,比如烘焙衬垫和一次性外带咖啡杯的内衬塑料薄膜。结果显示,在普通的外带咖啡杯中放一杯100℃的水,静置20min后,研究者在每升水中能检测到万亿个塑料纳米颗粒。也就是说,当你享用喝一杯500ml的热咖啡或热奶茶时,将有5千亿个塑料纳米颗粒进入你的身体内!DOI: 10.1021/acs.est.1c06768

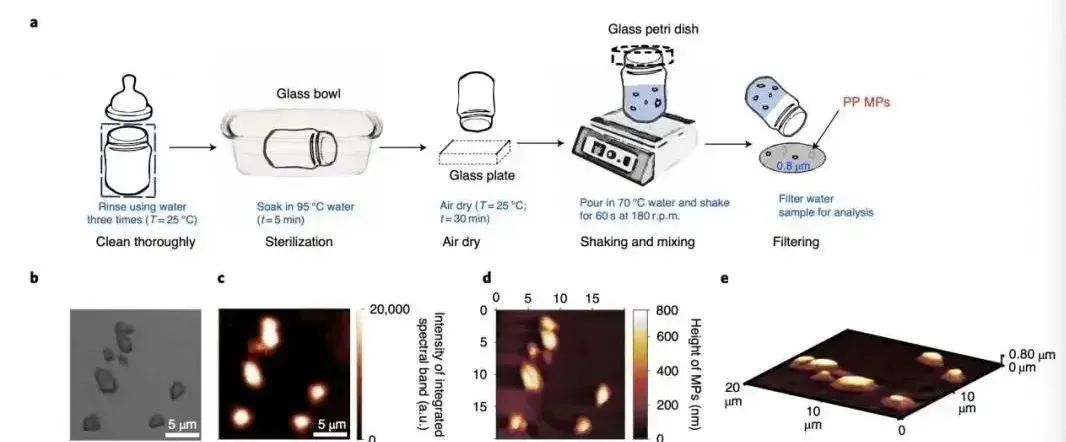

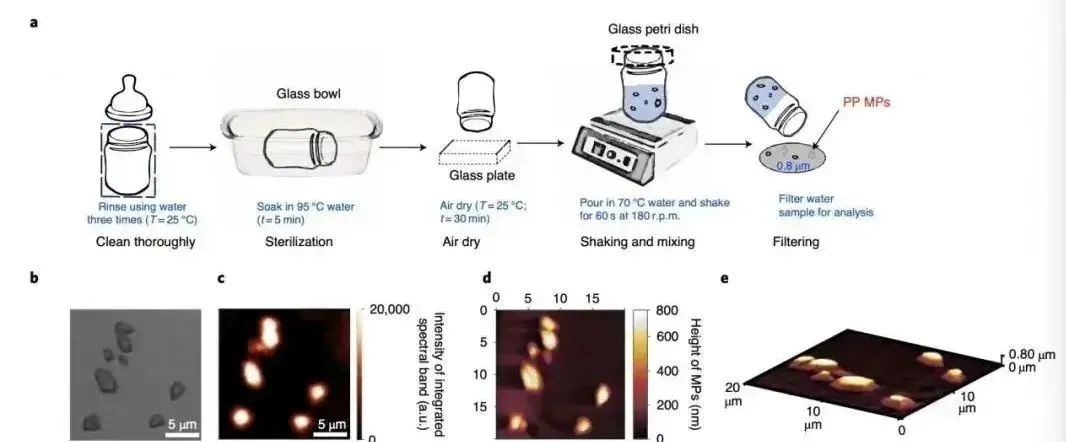

不仅如此,其实早在婴儿时期,人们就已经开始摄入微塑料。据Nature Food上刊登的研究Microplastic release from the degradation of polypropylene feeding bottles during infant formula preparation估计,在使用聚丙烯塑料瓶制备的每升婴儿配方奶粉中,婴儿可能摄入多达1600万个微塑料颗粒。 玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、全生物降解气泡膜专用料、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料 PLA+PBAT 改性颗粒该研究中,研究人员按照世界卫生组织制备婴儿配方奶粉的标准,将聚丙烯婴儿奶瓶消毒、风干,然后倒入加热到70℃的水。在摇晃瓶子一分钟后,他们过滤了液体并在显微镜下进行分析,发现了数以百万计的微塑料颗粒。仅装瓶1分钟就能检测到,证实了微塑料产生的即时性。此外,研究者还发现,冲奶粉使用的水温会极大地影响释放的污染颗粒的数量。当水温从25℃上升到95℃,每升释放的微塑料颗粒从60万增加到5500万个。也就是说,水温越高,释放的量就会越多。https://doi.org/10.1038/s43016-020-00171-y

由于人们不断地吃外卖、喝咖啡、吨瓶装饮料,微塑料自然也不停地被摄入进人体内。加拿大的Kieran D. Cox教授和他的团队以美国人饮食为基础,根据食物消费种类以及不同种类食物所含有的微塑料数量,估算出每人每年会吃掉5万个微塑料颗粒,如果算上漂浮在空气中、被呼吸吸入的微塑料,那么每人每年吃掉的微塑料颗粒数量在7.4万-12.1万之间。按照重量计算的话,每人每周大约吃掉5g微塑料,相当于一张银行卡的重量。还真是活到老,吃塑料到老呢。以每周5g塑料颗粒计算,人这一辈子估计要吃下一个乐高玩具,想想还有点小刺激(bushi)。研究人员发现:一个普通外带咖啡杯的塑料薄膜在高温热水的加持下,会释放出数千亿个纳米塑料颗粒,从而进入到我们体内。

据了解,这一研究出自美国国家标准与技术研究院(NIST)的化学家Christopher Zangmeister团队去年所开展的一项新研究。研究人员以食品级尼龙袋和低密度聚乙烯成分的产品作为样本,探究微塑料的来源以及释放情况。常见的一次性外带咖啡杯的内衬塑料薄膜就含有这2种主要成分。

结果显示,在普通的外带咖啡杯中放一杯100℃的热水,静置20min后,研究者在每升水中检测到万亿个塑料纳米颗粒。换言之,当你喝下一杯500ml的热咖啡或热奶茶时,将有5千亿个塑料纳米颗粒进入你的身体内~

玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、全生物降解气泡膜专用料、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料 PLA+PBAT 改性颗粒

DOI: 10.1021/acs.est.1c06768

所谓微塑料(Microplastic),是指直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒,在塑料制品使用过程中释放,特别是食物用途的塑料制品。而纳米塑料(Nanoplastics)则是目前已知最小的微塑料,尺寸在1μm以下,体积小到可以穿过细胞膜。微型塑料颗粒广泛存在于我们的食物、水甚至是空气中。

在我们的日常生活中,瓶装饮料、餐食外卖盒、咖啡打包杯……身边处处都有塑料的身影,它很容易被大家忽视。随着人们不断地吃外卖、喝热咖啡,微塑料就跟温水煮青蛙一样日积月累地进入到我们体内。

除此之外,其实人们在婴儿时期也难逃微塑料的侵害。据Nature Food上刊登的研究估计,在使用聚丙烯塑料瓶冲泡奶粉时,每升奶粉可能摄入多达1600万个微塑料颗粒,装瓶仅1分钟就能检测到,证实了微塑料产生的即时性。此外,研究者还发现,当水温从25℃上升到95℃,每升释放的微塑料颗粒从60万增加到5500万个。也就是说,水温越高,微塑料释放的量就会越多。

https://doi.org/10.1038/s43016-020-00171-y

另一边,加拿大的Kieran D. Cox教授和他的团队以美国人的饮食习惯为基础,根据食物消费种类以及不同类型食物所包含的微塑料数量,估算出每人每年会吃掉5万个微塑料颗粒。倘若算上漂浮在空气被呼吸摄入的微塑料,那么每人每年吃掉的微塑料颗粒数量在7.4~12.1万。约合每人每周约摄入5克微塑料,相当于一张银行卡的重量。

而这些进入人体的微塑料最终会导致身体出现各种健康问题,比如炎症、心血管疾病、自身免疫性疾病和癌症等疾病。为此,研究人员建议我们每个人都应适当减少一次性塑料制品的使用,并避免在高温环境下使用塑料制品。

围绕此话题,有网友指出摄入微塑料的原因不是咖啡,而是装热饮的塑料纸杯,那么不用外卖纸杯或塑料杯,用自己的杯子不就好了吗;也有佛系的网友表示“打工人没那么讲究,随便吧”。

塑料制品已经变成了人们生产生活中必不可少的东西。然而,塑料制品的广泛使用也增加了微塑料进入身体的风险。微塑料难以被人体代谢吸收,未能排出的部分会在体内累积,超过一定量则有可能造成器官和细胞不同程度受损。更让人震惊的是,科学家们在人体的多个器官都发现了微塑料的存在。2023 年 4 月,由国际科学团队联合在《纳米材料》发表的研究显示,对小鼠的新研究表明,微塑料颗粒在被摄体内后,仅 2 小时即可穿过血脑屏障进入大脑。一些微塑料颗粒能在较短时间内穿透肠道和血脑屏障。研究人员表示,在大脑中塑料颗粒可能会增加炎症、神经紊乱,甚至是阿尔茨海默病或帕金森氏症等神经退行性疾病的风险。[2]首都医科大学附属北京安贞医院杨秀滨教授、华琨等在《环境科学与技术》期刊发表了论文《心脏手术患者体内各种微塑料的检测》。该研究对接受心脏手术的人进行的初步研究显示,许多心脏组织中存在微塑料。

尽管这项研究检测的样本数不多,但研究团队表示,该研究提供了初步证据,证明各种微塑料可以在心脏及其最内层组织中积聚并持续存在。这项研究结果还表明,侵入性医疗行为是一种微塑料暴露途径,提供了微塑料直接接触血液和身体内部组织和器官的途径。

2022 年,发表在权威期刊《国际环境》上的一项研究显示,在实验者血液中发现了微塑料。这也意味着,微塑料或已遍布人体的各个器官,存在很大的健康隐患。[3]

玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、全生物降解气泡膜专用料、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料 PLA+PBAT 改性颗粒2018 年,欧洲肠胃病学会首次报告在人体粪便中检测到多达 9 种微塑料,直径在 50 微米至 500 微米之间。微塑料会到达人体肠胃,可能影响消化系统。[4]中国医科大学公共卫生学院李明菊等人刊登在 2022 年《中国学校卫生》上的文章指出,人体模型的空气采样结果显示,一个轻度活动的男性每日可吸入微塑料颗粒接近 300 个。在肺癌患者的癌组织和邻近的肺组织标本中,病理检查可见到纤维素和塑料微纤维。[5]2020 年发表在权威期刊《国际环境》上的一项研究显示,研究人员对 6 位健康孕妇的胎盘进行检测,在其中 4 个胎盘中检测出了 5~10 微米大小的“微塑料颗粒”[6]。这说明微塑料可通过胎盘屏障对人体造成影响。

[1] Assessing the Release of Microplastics and Nanoplastics from Plastic Containers and Reusable Food Pouches: Implications for Human Health. Environmental Science & Technology, 2023; 57 (26): 9782 DOI: 10.1021/acs.est.3c01942

[2] Micro- and Nanoplastics Breach the Blood–Brain Barrier (BBB): Biomolecular Corona’s Role Revealed. Nanomaterials 2023, 13(8), 1404; DOI: https://doi.org/10.3390/nano13081404

[3] Heather A. Leslie, Martin J. M. van Velzen, Sicco H. Brandsma, Dick Vethaak, Juan J. Garcia-Vallejo, Marja H. Lamoree,Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood,Environment International,2022,107